12-02-2024

A cura di:

Lucrezia Ferrario1, Fabrizio Schettini1, Daniele Bellavia1, Giovanni Battista D’Errico2, Rosario Falanga3, Silvano Mella 4, Giovanni Merlino 5, Stefano Attilio Nobili 6, Luca Puccetti 7, Roberta Rettagliati 8, Maria Paola Volponi 9, Donato Zocchi 10, Ivano Boscardini11, Stefano Patania12 ed Emanuele Porazzi1

1 HD-LAB Università Carlo Cattaneo – LIUC e LIUC Business School, Castellanza (VA)

2 Azienda Sanitaria Locale Foggia - Società Scientifica ASSIMEFAC

3 Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, Pordenone (PN)

4 Azienda Unità Sanitaria Locale Socio-Sanitaria

5 Polesana 5Azienda Sanitaria Provinciale Palermo

6 FIMMG Milano e ATS Milano Città

7 Referente zona pisana dip di medicina generale, USL nordovest Toscana

8 Azienda Sanitaria Locale Roma 1

9 Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche

10Azienda USL di Bologna

11 Università Carlo Cattaneo – LIUC, Castellanza (VA)

12 Comitato Scientifico Associazione Italiana Health Coaching

Lucrezia Ferrario1, Fabrizio Schettini1, Daniele Bellavia1, Giovanni Battista D’Errico2, Rosario Falanga3, Silvano Mella 4, Giovanni Merlino 5, Stefano Attilio Nobili 6, Luca Puccetti 7, Roberta Rettagliati 8, Maria Paola Volponi 9, Donato Zocchi 10, Ivano Boscardini11, Stefano Patania12 ed Emanuele Porazzi1

1 HD-LAB Università Carlo Cattaneo – LIUC e LIUC Business School, Castellanza (VA)

2 Azienda Sanitaria Locale Foggia - Società Scientifica ASSIMEFAC

3 Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, Pordenone (PN)

4 Azienda Unità Sanitaria Locale Socio-Sanitaria

5 Polesana 5Azienda Sanitaria Provinciale Palermo

6 FIMMG Milano e ATS Milano Città

7 Referente zona pisana dip di medicina generale, USL nordovest Toscana

8 Azienda Sanitaria Locale Roma 1

9 Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche

10Azienda USL di Bologna

11 Università Carlo Cattaneo – LIUC, Castellanza (VA)

12 Comitato Scientifico Associazione Italiana Health Coaching

Razionale

I Medici di Medicina Generale (MMG) rappresentano la figura centrale per la prevenzione e la cura delle malattie e sono convenzionalmente il tramite tra i cittadini e il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). I MMG svolgono un ruolo importante nella prevenzione delle malattie e nella promozione della salute, fornendo ai loro assistiti informazioni e consigli su uno stile di vita sano. È ormai fuori dubbio come la gestione della pandemia da Covid-19 abbia messo in luce la necessità di una riorganizzazione del SSN per affrontare in modo più efficace le sfide poste dal virus, richiedendo inoltre una riallocazione delle risorse disponibili per fronteggiare la situazione di emergenza. Da questo punto di vista, è necessario evidenziare come la pandemia ha avuto un impatto significativo anche a livello territoriale sui servizi di medicina generale, che hanno dovuto riorganizzarsi per garantire l’accesso alle cure da parte di una popolazione sempre più cronica e comorbosa.

Il Piano Nazionale della Cronicità e il recente Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sottolineano l’importanza della gestione delle patologie croniche, anche per il fatto che il 40,9% della popolazione italiana soffre di almeno una malattia cronica (ISTAT, 2022) e nello specifico, oggi, 4 italiani su 10 soffrono di almeno una malattia cronica e 2 su 10 di due o più malattie croniche.

È quindi fondamentale sviluppare modelli gestionali innovativi che valorizzino le micro-reti assistenziali sul territorio, composte da medici, operatori sanitari, sociosanitari e pazienti con i loro caregiver, coordinati da un sistema di management condiviso, centralizzato e replicato in tutti i territori nazionali.

La situazione della Medicina Generale è resa ancora più complessa non solo da una carenza complessiva di professionisti, ma anche dal passaggio generazionale tra i MMG, che incombe lento e inesorabile. Complessivamente, il Censis sottolinea che prossimamente si registrerà una seria carenza di tutto il personale sanitario (CENSIS, 2022). Dal 2008 al 2020, infatti, è emersa una diminuzione sia del rapporto medici/abitanti sia di quello infermieri/abitanti, passando rispettivamente da 19,1 a 17,3 per 10.000 abitanti, e 46,9 a 44,4 per 10.000 abitanti. Il personale ingaggiato per far fronte all’emergenza Covid-19 è stato assunto in forma temporanea: solo il 6,3% dei medici e solo il 27,4% degli infermieri sono stati assunti a tempo indeterminato. Inoltre, uno degli effetti del blocco delle assunzioni degli scorsi anni è stato il progressivo aumento dell’età media del personale sanitario: l’età media dei 103.092 medici è di 51,3 anni, tra gli infermieri l’età media è di 47,3 anni. Questo significa che tra il 2022 e il 2027 andranno in pensione, ad esempio, 11.865 MMG (si specifica come tale dato non tenga conto della recente normativa che permette ai MMG di andare volontariamente in pensione a 72 anni – “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (C. 643-bis Governo)”).

La mancanza di ricambio generazionale nella Sanità rappresenta una minaccia significativa per l’efficacia e l’efficienza del SSN. Con una popolazione che invecchia e che richiede cure a lungo termine, è fondamentale che il sistema sanitario abbia accesso a un flusso costante di professionisti altamente qualificati. Il problema è ulteriormente complicato dall’aumento dei prepensionamenti nel 2020, con un aumento della richiesta di prepensionamento del 235% rispetto agli anni precedenti (Quotidiano sanità, 2021). Ciò significa che ci saranno sempre meno medici disponibili per gestire il numero crescente di pazienti e garantire che le cure necessarie vengano erogate in modo tempestivo. Proprio per questo ordine di ragioni, il passaggio generazionale in medicina è di importanza cruciale per garantire la continuità delle cure e la qualità dell’assistenza ai pazienti. La medicina generale, in particolare, svolge un ruolo fondamentale nella continuità delle cure sul territorio e nella prevenzione delle malattie. Pertanto, la transizione generazionale sicura e sostenibile tra i professionisti di medicina generale è di estrema importanza per garantire la qualità e la stabilità del sistema sanitario nazionale.

I Medici di Medicina Generale (MMG) rappresentano la figura centrale per la prevenzione e la cura delle malattie e sono convenzionalmente il tramite tra i cittadini e il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). I MMG svolgono un ruolo importante nella prevenzione delle malattie e nella promozione della salute, fornendo ai loro assistiti informazioni e consigli su uno stile di vita sano. È ormai fuori dubbio come la gestione della pandemia da Covid-19 abbia messo in luce la necessità di una riorganizzazione del SSN per affrontare in modo più efficace le sfide poste dal virus, richiedendo inoltre una riallocazione delle risorse disponibili per fronteggiare la situazione di emergenza. Da questo punto di vista, è necessario evidenziare come la pandemia ha avuto un impatto significativo anche a livello territoriale sui servizi di medicina generale, che hanno dovuto riorganizzarsi per garantire l’accesso alle cure da parte di una popolazione sempre più cronica e comorbosa.

Il Piano Nazionale della Cronicità e il recente Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sottolineano l’importanza della gestione delle patologie croniche, anche per il fatto che il 40,9% della popolazione italiana soffre di almeno una malattia cronica (ISTAT, 2022) e nello specifico, oggi, 4 italiani su 10 soffrono di almeno una malattia cronica e 2 su 10 di due o più malattie croniche.

È quindi fondamentale sviluppare modelli gestionali innovativi che valorizzino le micro-reti assistenziali sul territorio, composte da medici, operatori sanitari, sociosanitari e pazienti con i loro caregiver, coordinati da un sistema di management condiviso, centralizzato e replicato in tutti i territori nazionali.

La situazione della Medicina Generale è resa ancora più complessa non solo da una carenza complessiva di professionisti, ma anche dal passaggio generazionale tra i MMG, che incombe lento e inesorabile. Complessivamente, il Censis sottolinea che prossimamente si registrerà una seria carenza di tutto il personale sanitario (CENSIS, 2022). Dal 2008 al 2020, infatti, è emersa una diminuzione sia del rapporto medici/abitanti sia di quello infermieri/abitanti, passando rispettivamente da 19,1 a 17,3 per 10.000 abitanti, e 46,9 a 44,4 per 10.000 abitanti. Il personale ingaggiato per far fronte all’emergenza Covid-19 è stato assunto in forma temporanea: solo il 6,3% dei medici e solo il 27,4% degli infermieri sono stati assunti a tempo indeterminato. Inoltre, uno degli effetti del blocco delle assunzioni degli scorsi anni è stato il progressivo aumento dell’età media del personale sanitario: l’età media dei 103.092 medici è di 51,3 anni, tra gli infermieri l’età media è di 47,3 anni. Questo significa che tra il 2022 e il 2027 andranno in pensione, ad esempio, 11.865 MMG (si specifica come tale dato non tenga conto della recente normativa che permette ai MMG di andare volontariamente in pensione a 72 anni – “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (C. 643-bis Governo)”).

La mancanza di ricambio generazionale nella Sanità rappresenta una minaccia significativa per l’efficacia e l’efficienza del SSN. Con una popolazione che invecchia e che richiede cure a lungo termine, è fondamentale che il sistema sanitario abbia accesso a un flusso costante di professionisti altamente qualificati. Il problema è ulteriormente complicato dall’aumento dei prepensionamenti nel 2020, con un aumento della richiesta di prepensionamento del 235% rispetto agli anni precedenti (Quotidiano sanità, 2021). Ciò significa che ci saranno sempre meno medici disponibili per gestire il numero crescente di pazienti e garantire che le cure necessarie vengano erogate in modo tempestivo. Proprio per questo ordine di ragioni, il passaggio generazionale in medicina è di importanza cruciale per garantire la continuità delle cure e la qualità dell’assistenza ai pazienti. La medicina generale, in particolare, svolge un ruolo fondamentale nella continuità delle cure sul territorio e nella prevenzione delle malattie. Pertanto, la transizione generazionale sicura e sostenibile tra i professionisti di medicina generale è di estrema importanza per garantire la qualità e la stabilità del sistema sanitario nazionale.

Obiettivi

Alla luce di queste premesse, si inserisce l’attività svolta nel corso del biennio 2021-22, denominata Magritte Cronicità, svolta da LIUC Business School in collaborazione con Planning Srl, nel tentativo di accompagnare il passaggio generazionale dei MMG, mediante l’organizzazione di un percorso di formazione, rivolto a MMG afferenti a tutto il territorio nazionale, che ha previsto l’integrazione tra lavoro sul campo e implementazione di azioni di miglioramento, così da riorientare efficacemente i valori e la conoscenza dei MMG senior al servizio di un Sistema Sanitario moderno ed efficiente. La riallocazione di risorse e la conseguente necessaria riorganizzazione, unite alla accelerazione del ricambio generazionale dei MMG, ha richiesto una metodologia articolata di formazione e mentoring.

Secondo il modello evolutivo sanitario della Learning Organization, “il leader sanitario (in questo caso i MMG Senior) sarà mentor e tutore che motiva gli altri ad apprendere superando paure, accogliendo nuove idee e istruendo processi che facilitano l’apprendimento” (Maccoby et al.,2013). Proprio rivisitando i valori alla luce di una osservazione pragmatica, è possibile gestire al meglio l’ottimizzazione dell’assistenza sanitaria. In linea con i principi enunciati da Clutterbuck, il mentoring tra pari (MMG-MMG in questo caso) ha dimostrato di svolgere egregiamente il suo compito nel Sistema Sanitario anglosassone (Clutterbuck, 2019). Per questo motivo è stato affiancato alla attività di formazione. Difatti, tale attività rientra nel più ampio concetto di mentoring e ha previsto la realizzazione di gruppi di lavoro tra coppie di mentor (medici senior) e mentee (medici junior). La creazione di questo sfidante percorso, svolto in un periodo storico non favorevole per le attività formative poiché caratterizzato dalle ondate pandemiche, risulta essere necessario giacché la medicina territoriale in Italia sta attualmente attraversando una fase di transizione generazionale, con un elevato numero di MMG prossimi alla pensione e un numero sempre maggiore di giovani medici che li sostituiranno.

La necessità di favorire questo passaggio generazionale è resa ancora più impellente dal contesto in rapido cambiamento normativo e organizzativo in cui si trova la medicina territoriale, grazie alla recente riforma del PNRR.

Tale attività formativa, basata sul mentoring, aveva l’obiettivo di ottimizzare le competenze dei MMG mentee, grazie al trasferimento delle competenze e delle conoscenze da parte dei MMG mentor sia di assistere i MMG senior nell’adattamento al cambiamento attuale, ri-orientando le loro competenze e conoscenze organizzative e manageriali. In ultimo, l’attività si poneva il fine di verificare l’efficacia del percorso formativo, valutando l’impatto del percorso di mentoring, sul percorso di presa in carico e cura di pazienti affetti da patologie croniche, e nello specifico Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) e Cardiopatia Ischemica Cronica (CIC), patologie per le quali è fondamentale che il cittadino/paziente - nell’ottica della continuità assistenziale - abbia a disposizione servizi ottimali sul territorio, in linea con quanto dichiarato nel PNRR.

Alla luce di queste premesse, si inserisce l’attività svolta nel corso del biennio 2021-22, denominata Magritte Cronicità, svolta da LIUC Business School in collaborazione con Planning Srl, nel tentativo di accompagnare il passaggio generazionale dei MMG, mediante l’organizzazione di un percorso di formazione, rivolto a MMG afferenti a tutto il territorio nazionale, che ha previsto l’integrazione tra lavoro sul campo e implementazione di azioni di miglioramento, così da riorientare efficacemente i valori e la conoscenza dei MMG senior al servizio di un Sistema Sanitario moderno ed efficiente. La riallocazione di risorse e la conseguente necessaria riorganizzazione, unite alla accelerazione del ricambio generazionale dei MMG, ha richiesto una metodologia articolata di formazione e mentoring.

Secondo il modello evolutivo sanitario della Learning Organization, “il leader sanitario (in questo caso i MMG Senior) sarà mentor e tutore che motiva gli altri ad apprendere superando paure, accogliendo nuove idee e istruendo processi che facilitano l’apprendimento” (Maccoby et al.,2013). Proprio rivisitando i valori alla luce di una osservazione pragmatica, è possibile gestire al meglio l’ottimizzazione dell’assistenza sanitaria. In linea con i principi enunciati da Clutterbuck, il mentoring tra pari (MMG-MMG in questo caso) ha dimostrato di svolgere egregiamente il suo compito nel Sistema Sanitario anglosassone (Clutterbuck, 2019). Per questo motivo è stato affiancato alla attività di formazione. Difatti, tale attività rientra nel più ampio concetto di mentoring e ha previsto la realizzazione di gruppi di lavoro tra coppie di mentor (medici senior) e mentee (medici junior). La creazione di questo sfidante percorso, svolto in un periodo storico non favorevole per le attività formative poiché caratterizzato dalle ondate pandemiche, risulta essere necessario giacché la medicina territoriale in Italia sta attualmente attraversando una fase di transizione generazionale, con un elevato numero di MMG prossimi alla pensione e un numero sempre maggiore di giovani medici che li sostituiranno.

La necessità di favorire questo passaggio generazionale è resa ancora più impellente dal contesto in rapido cambiamento normativo e organizzativo in cui si trova la medicina territoriale, grazie alla recente riforma del PNRR.

Tale attività formativa, basata sul mentoring, aveva l’obiettivo di ottimizzare le competenze dei MMG mentee, grazie al trasferimento delle competenze e delle conoscenze da parte dei MMG mentor sia di assistere i MMG senior nell’adattamento al cambiamento attuale, ri-orientando le loro competenze e conoscenze organizzative e manageriali. In ultimo, l’attività si poneva il fine di verificare l’efficacia del percorso formativo, valutando l’impatto del percorso di mentoring, sul percorso di presa in carico e cura di pazienti affetti da patologie croniche, e nello specifico Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) e Cardiopatia Ischemica Cronica (CIC), patologie per le quali è fondamentale che il cittadino/paziente - nell’ottica della continuità assistenziale - abbia a disposizione servizi ottimali sul territorio, in linea con quanto dichiarato nel PNRR.

L’attività svolta

Per il raggiungimento dell’obiettivo generale di progetto, è stato organizzato un corso di formazione erogato online della durata di 12 mesi, suddiviso per regioni. Tale percorso ha previsto un primo incontro, in cui è stata introdotta la metodologia del mentoring e le principali linee guida suggerite per la creazione del rapporto tra mentor e mentee, chiamati poi a vedersi ad intervalli volontariamente stabiliti da parte delle coppie stesse. È seguito un secondo incontro, con il fine ultimo di comprendere lo stato di avanzamento degli incontri, nonché eventuali criticità occorse.

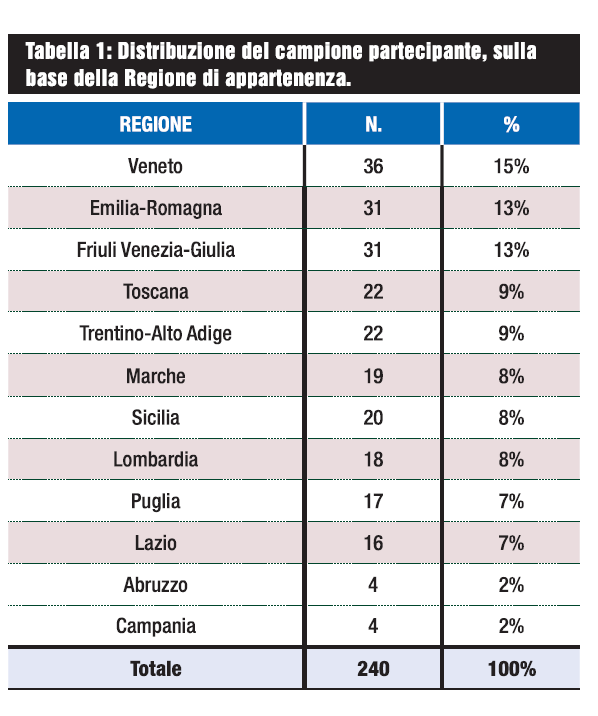

Infine, l’ultimo incontro ha verificato il miglioramento e la crescita personale e professionale della coppia mentor/mentee. Nel corso di questi dodici mesi di mentoring, i professionisti coinvolti sono stati chiamati a compilare sia due questionari di natura qualitativa dedicati esclusivamente a raccogliere le percezioni dei partecipanti in riferimento al progetto stesso, sia un questionario di natura quantitativa circa la presa in carico dei loro utenti affetti da CIC e da BPCO. Tale percorso formativo è stato complessivamente proposto a 344 MMG, afferenti a diverse regioni italiane, dei quali il 70% (rappresentativo di 240 partecipanti effettivi, ossia 120 coppie di mentor/mentee) ha effettivamente preso parte al corso Magritte Cronicità. Nello specifico, la più parte dei partecipanti proveniva da Regione Veneto (15%), seguita da Regione Emilia-Romagna (13%) e Friuli-Venezia Giulia (13%), come illustrato dalla Tabella 1.

L’82% dei MMG partecipanti non aveva mai partecipato a un programma di mentoring e/o a un programma di coaching, dimostrando come l’attività delineata all’interno del progetto Magritte Cronicità acquisisca una rilevante importanza non solo per la tematica affrontata, ma anche per il numero di MMG effettivamente coinvolti. Tale dato inoltre suggerisce l’esigenza di promuovere ulteriori attività di mentoring e di coaching tra i professionisti del settore sanitario al fine di supportare e potenziare il loro sviluppo professionale.

Per il raggiungimento dell’obiettivo generale di progetto, è stato organizzato un corso di formazione erogato online della durata di 12 mesi, suddiviso per regioni. Tale percorso ha previsto un primo incontro, in cui è stata introdotta la metodologia del mentoring e le principali linee guida suggerite per la creazione del rapporto tra mentor e mentee, chiamati poi a vedersi ad intervalli volontariamente stabiliti da parte delle coppie stesse. È seguito un secondo incontro, con il fine ultimo di comprendere lo stato di avanzamento degli incontri, nonché eventuali criticità occorse.

Infine, l’ultimo incontro ha verificato il miglioramento e la crescita personale e professionale della coppia mentor/mentee. Nel corso di questi dodici mesi di mentoring, i professionisti coinvolti sono stati chiamati a compilare sia due questionari di natura qualitativa dedicati esclusivamente a raccogliere le percezioni dei partecipanti in riferimento al progetto stesso, sia un questionario di natura quantitativa circa la presa in carico dei loro utenti affetti da CIC e da BPCO. Tale percorso formativo è stato complessivamente proposto a 344 MMG, afferenti a diverse regioni italiane, dei quali il 70% (rappresentativo di 240 partecipanti effettivi, ossia 120 coppie di mentor/mentee) ha effettivamente preso parte al corso Magritte Cronicità. Nello specifico, la più parte dei partecipanti proveniva da Regione Veneto (15%), seguita da Regione Emilia-Romagna (13%) e Friuli-Venezia Giulia (13%), come illustrato dalla Tabella 1.

L’82% dei MMG partecipanti non aveva mai partecipato a un programma di mentoring e/o a un programma di coaching, dimostrando come l’attività delineata all’interno del progetto Magritte Cronicità acquisisca una rilevante importanza non solo per la tematica affrontata, ma anche per il numero di MMG effettivamente coinvolti. Tale dato inoltre suggerisce l’esigenza di promuovere ulteriori attività di mentoring e di coaching tra i professionisti del settore sanitario al fine di supportare e potenziare il loro sviluppo professionale.

Le percezioni dei professionisti

Le percezioni dei professionisti che hanno attivamente partecipato all’attività sono state indagate mediante strutturazione di una survey ad hoc, condotta sia a sei mesi dall’inizio del percorso Magritte Cronicità sia alla conclusione del percorso stesso.

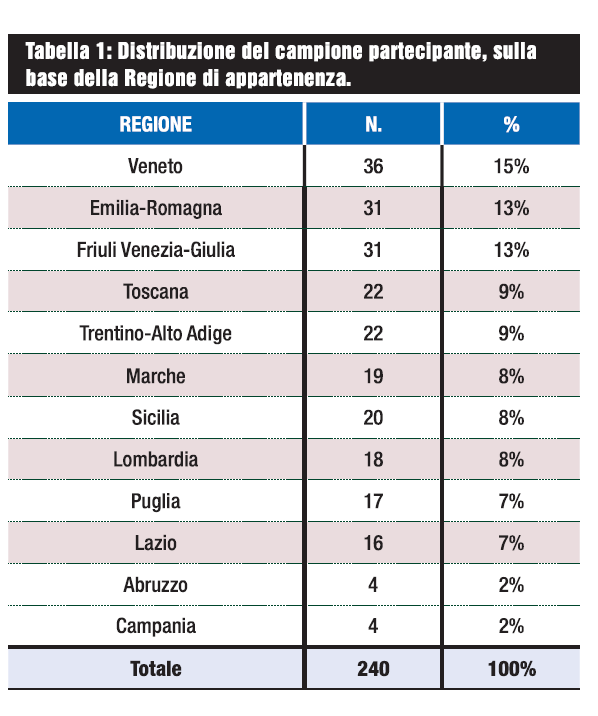

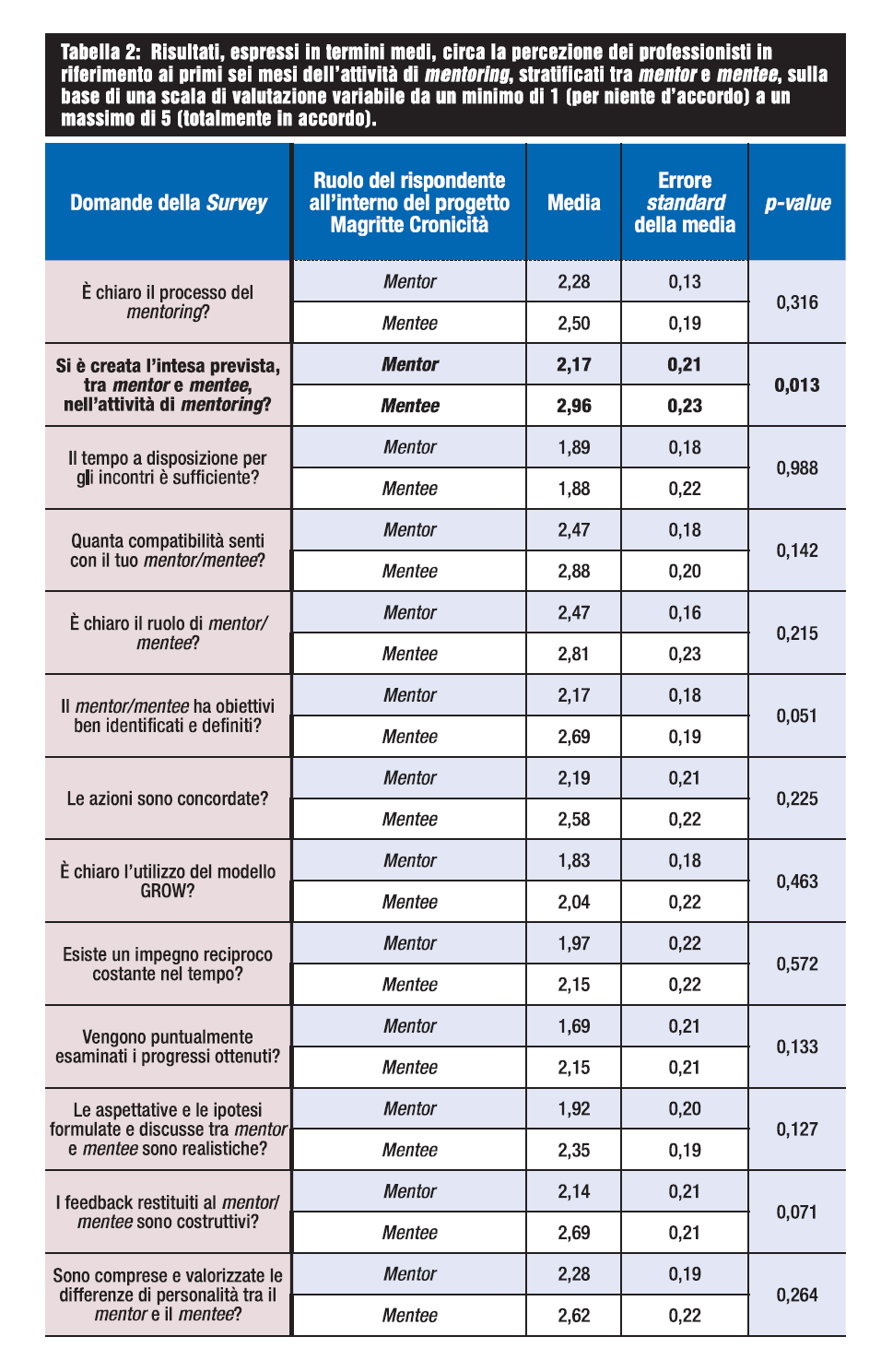

Focalizzando l’attenzione sui primi sei mesi di mentoring, si riscontra come le percezioni dei professionisti coinvolti siano state positive. Dall’analisi dei dati raccolti, non emergono differenze statisticamente significative nelle risposte fornite dai mentor e dai mentee (p-value > 0,05). Tuttavia, è interessante sottolineare che i mentee abbiano percepito una maggiore intesa con i propri mentor (valore medio pari a 2,96 versus 2,17, p-value = 0,013), così come illustrato all’interno della Tabella 2. Questo risultato suggerisce come i mentor, in questo progetto, abbiano instaurato un clima di collaborazione e scambio tra i partecipanti nonché una relazione empatica con i propri mentee, fattori cruciali per il successo di un’attività di mentoring.

Entrando nel merito della diade mentor/mentee, l’88% ha avvertito un alto grado di compatibilità con il proprio mentor/mentee; l’87% del campione il ruolo di mentor o quello di mentee è risultato essere chiaro; l’83% dei rispondenti ha dichiarato di avere degli obiettivi ben chiari e identificati da raggiungere sia in itinere sia alla fine del percorso di formazione. Nella maggior parte dei casi (76%) le azioni da svolgere sono state concordate, confermando quindi una grande intesa tra mentor e mentee. Il 37% dei rispondenti ha affermato come non sia stato presente, nella coppia, un impegno costante e reciproco nel tempo, rilevato invece nel 63% dei professionisti coinvolti.

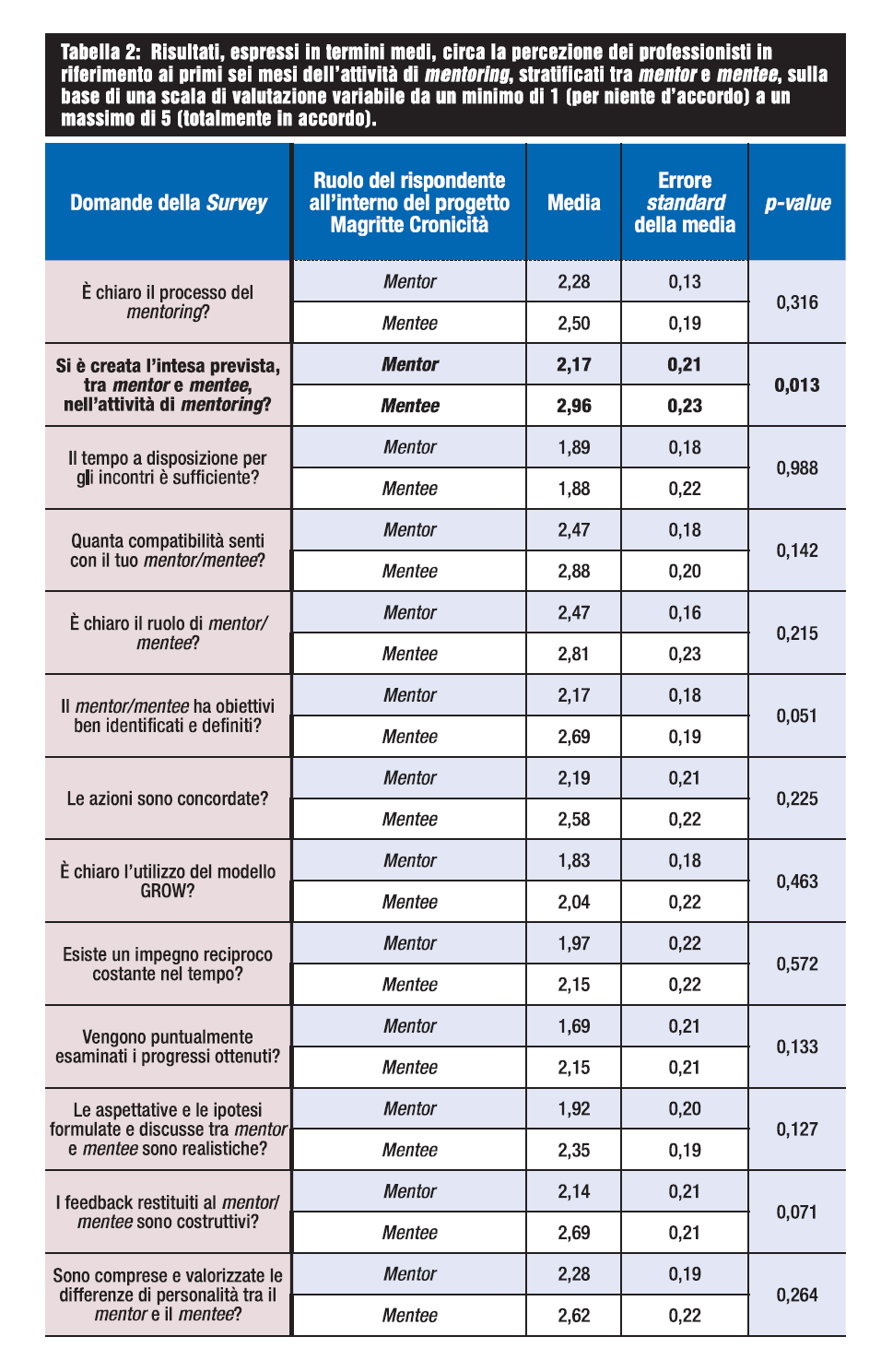

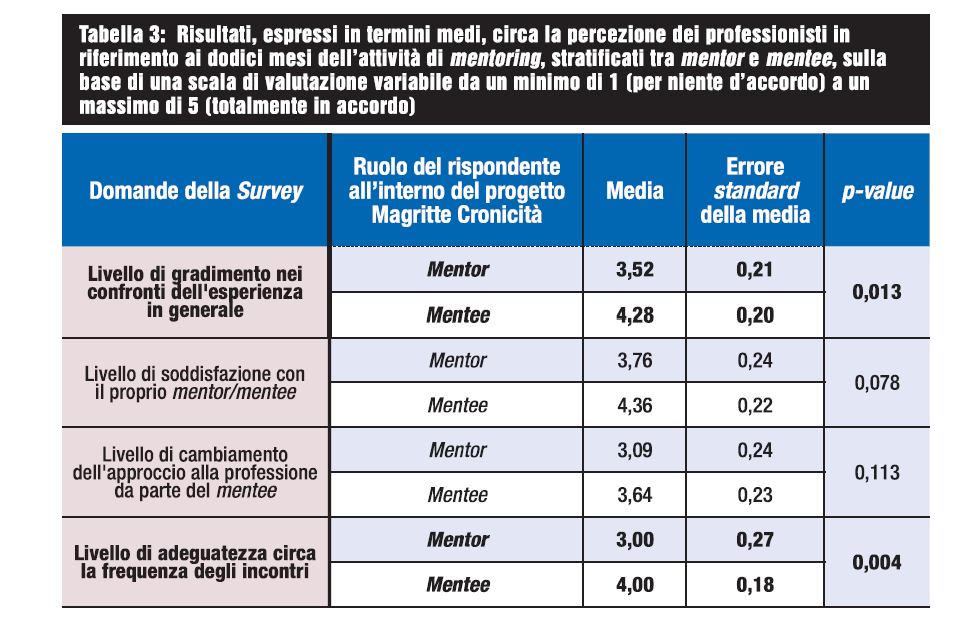

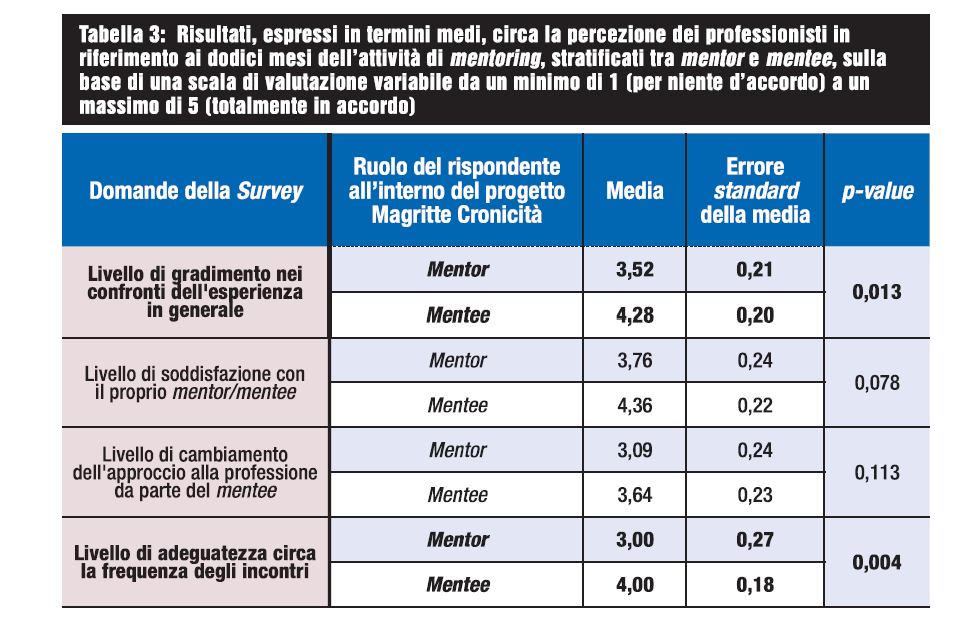

La seconda survey, esclusivamente dedicata a comprendere la percezione dei professionisti coinvolti al termine del percorso formativo in oggetto (quindi a 12 mesi dall’avvio del programma), ha rilevato una buona percezione generale in riferimento al percorso erogato (Tabella 3). Nello specifico, sempre considerando una scala di valutazione variabile da un minimo di 1 (per niente d’accordo) a un massimo di 5 (totalmente in accordo), la Tabella 3 mostra come i mentee abbiano rilevato un più alto gradimento generale nei confronti dell’esperienza vissuta (valore medio: 4,18 versus 3,52, p-value = 0,013), dimostrandosi quindi maggiormente soddisfatti. Inoltre, i mentee hanno ritenuto la frequenza degli incontri maggiormente adeguata rispetto alla percezione dei mentor, sempre riportando una differenza statisticamente significativa tra i due gruppi (valore medio mentor: 3,00 versus valore medio mentee: 4,00, p-value = 0,004).

Focalizzando l’attenzione sulle specifiche risposte rivolte al gruppo dei mentee, si riscontra come l’attività condotta ha portato tale gruppo di professionisti ad avere un miglioramento nella capacità di comunicare con pazienti e/o colleghi (valore medio attribuito alla domanda pari a 3,80), di identificare problemi con maggiore rapidità e chiarezza (valore medio attribuito alla domanda pari a 3,72), nonché di prendere decisioni in modo più risoluto (valore medio attribuito alla domanda pari a 3,80). Proprio per la natura dinamica del mentoring stesso, il 64% dei mentee ha modificato gli obiettivi prefissati all’inizio del percorso in modo più o meno significativo, come dimostra anche il punteggio medio attribuito alla domanda pari a 3,28.

Dall’altro lato, focalizzando l’attenzione sul solo gruppo di mentor, si riscontra come il 61% di questi professionisti è riuscito a concludere il programma Magritte Cronicità. Nello specifico, inoltre, i mentor che hanno concluso il percorso hanno dichiarato all’unanimità di aver appreso qualcosa dal proprio mentee, attribuendo un punteggio di 4,10. Tale fenomeno è del tutto naturale e si colloca in un’ottica di «reverse mentoring».

In conclusione, si riscontra come l’86% dei rispondenti ripeterebbe questo percorso a ruolo inverso. Nello specifico, l’88% dei mentor e l’84% dei mentee ripeterebbe il percorso Magritte Cronicità a parti inverse, per apprendere aspetti di innovatività legati al cambiamento del contesto, soprattutto in ambito tecnologico. Alla luce delle percezioni positive rinvenute, è doveroso sottolineare come, in linea generale, i partecipanti al percorso in oggetto siano assolutamente concordi nel consigliare ad un collega di intraprendere il percorso di formazione di cui hanno avuto esperienza, come dimostra il punteggio medio attribuito alla domanda pari a 3,97, sempre considerando una scala di valutazione a 5 livelli, senza riportare alcuna differenza statisticamente significativa nella percezione rilevata da mentor e mentee (valore medio attribuito dai mentor: 3,82 versus valore medio attribuito dai mentee: 4,16 con un p-value=0,212). Complessivamente, questi punteggi attestano un elevato valore attribuito dai partecipanti in relazione al percorso di crescita professionale.

Le percezioni dei professionisti che hanno attivamente partecipato all’attività sono state indagate mediante strutturazione di una survey ad hoc, condotta sia a sei mesi dall’inizio del percorso Magritte Cronicità sia alla conclusione del percorso stesso.

Focalizzando l’attenzione sui primi sei mesi di mentoring, si riscontra come le percezioni dei professionisti coinvolti siano state positive. Dall’analisi dei dati raccolti, non emergono differenze statisticamente significative nelle risposte fornite dai mentor e dai mentee (p-value > 0,05). Tuttavia, è interessante sottolineare che i mentee abbiano percepito una maggiore intesa con i propri mentor (valore medio pari a 2,96 versus 2,17, p-value = 0,013), così come illustrato all’interno della Tabella 2. Questo risultato suggerisce come i mentor, in questo progetto, abbiano instaurato un clima di collaborazione e scambio tra i partecipanti nonché una relazione empatica con i propri mentee, fattori cruciali per il successo di un’attività di mentoring.

Entrando nel merito della diade mentor/mentee, l’88% ha avvertito un alto grado di compatibilità con il proprio mentor/mentee; l’87% del campione il ruolo di mentor o quello di mentee è risultato essere chiaro; l’83% dei rispondenti ha dichiarato di avere degli obiettivi ben chiari e identificati da raggiungere sia in itinere sia alla fine del percorso di formazione. Nella maggior parte dei casi (76%) le azioni da svolgere sono state concordate, confermando quindi una grande intesa tra mentor e mentee. Il 37% dei rispondenti ha affermato come non sia stato presente, nella coppia, un impegno costante e reciproco nel tempo, rilevato invece nel 63% dei professionisti coinvolti.

La seconda survey, esclusivamente dedicata a comprendere la percezione dei professionisti coinvolti al termine del percorso formativo in oggetto (quindi a 12 mesi dall’avvio del programma), ha rilevato una buona percezione generale in riferimento al percorso erogato (Tabella 3). Nello specifico, sempre considerando una scala di valutazione variabile da un minimo di 1 (per niente d’accordo) a un massimo di 5 (totalmente in accordo), la Tabella 3 mostra come i mentee abbiano rilevato un più alto gradimento generale nei confronti dell’esperienza vissuta (valore medio: 4,18 versus 3,52, p-value = 0,013), dimostrandosi quindi maggiormente soddisfatti. Inoltre, i mentee hanno ritenuto la frequenza degli incontri maggiormente adeguata rispetto alla percezione dei mentor, sempre riportando una differenza statisticamente significativa tra i due gruppi (valore medio mentor: 3,00 versus valore medio mentee: 4,00, p-value = 0,004).

Focalizzando l’attenzione sulle specifiche risposte rivolte al gruppo dei mentee, si riscontra come l’attività condotta ha portato tale gruppo di professionisti ad avere un miglioramento nella capacità di comunicare con pazienti e/o colleghi (valore medio attribuito alla domanda pari a 3,80), di identificare problemi con maggiore rapidità e chiarezza (valore medio attribuito alla domanda pari a 3,72), nonché di prendere decisioni in modo più risoluto (valore medio attribuito alla domanda pari a 3,80). Proprio per la natura dinamica del mentoring stesso, il 64% dei mentee ha modificato gli obiettivi prefissati all’inizio del percorso in modo più o meno significativo, come dimostra anche il punteggio medio attribuito alla domanda pari a 3,28.

Dall’altro lato, focalizzando l’attenzione sul solo gruppo di mentor, si riscontra come il 61% di questi professionisti è riuscito a concludere il programma Magritte Cronicità. Nello specifico, inoltre, i mentor che hanno concluso il percorso hanno dichiarato all’unanimità di aver appreso qualcosa dal proprio mentee, attribuendo un punteggio di 4,10. Tale fenomeno è del tutto naturale e si colloca in un’ottica di «reverse mentoring».

In conclusione, si riscontra come l’86% dei rispondenti ripeterebbe questo percorso a ruolo inverso. Nello specifico, l’88% dei mentor e l’84% dei mentee ripeterebbe il percorso Magritte Cronicità a parti inverse, per apprendere aspetti di innovatività legati al cambiamento del contesto, soprattutto in ambito tecnologico. Alla luce delle percezioni positive rinvenute, è doveroso sottolineare come, in linea generale, i partecipanti al percorso in oggetto siano assolutamente concordi nel consigliare ad un collega di intraprendere il percorso di formazione di cui hanno avuto esperienza, come dimostra il punteggio medio attribuito alla domanda pari a 3,97, sempre considerando una scala di valutazione a 5 livelli, senza riportare alcuna differenza statisticamente significativa nella percezione rilevata da mentor e mentee (valore medio attribuito dai mentor: 3,82 versus valore medio attribuito dai mentee: 4,16 con un p-value=0,212). Complessivamente, questi punteggi attestano un elevato valore attribuito dai partecipanti in relazione al percorso di crescita professionale.

La presa in carico degli utenti con CIC e BPCO

Prima di entrare nel merito della presa in carico di utenti con cardiopatia ischemica cronica (CIC) e broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), occorre definire il contesto di riferimento dell’analisi. Nel periodo in esame, è stata osservata un’elevata crescita nel numero medio di pazienti assistiti dal Medico di Medicina Generale (MMG), passando da una media di 1.260 individui a una media di 1.465, registrando un aumento del 16,21%. Il medesimo trend è stato confermato anche analizzando il numero medio di pazienti con patologie croniche trattate dal MMG, che ha subito un incremento del 52,93% in un orizzonte temporale di 12 mesi. Inoltre, è stato rilevato un cambiamento nel tasso di prevalenza delle malattie croniche tra i pazienti, passando dal 37,54% al 49,35%, il che indica che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è composto da una popolazione sempre più anziana e affetta da malattie croniche. Questi risultati sono coerenti con le più recenti statistiche ISTAT del 2022, che evidenziano un aumento della prevalenza delle malattie croniche tra la popolazione italiana, soprattutto nella fascia di età anziana.

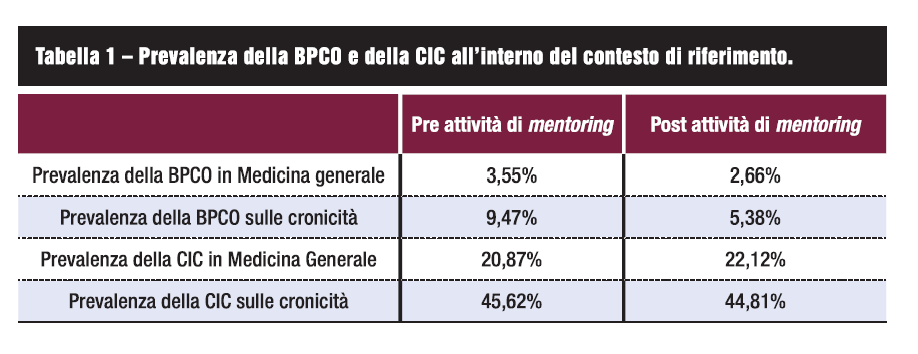

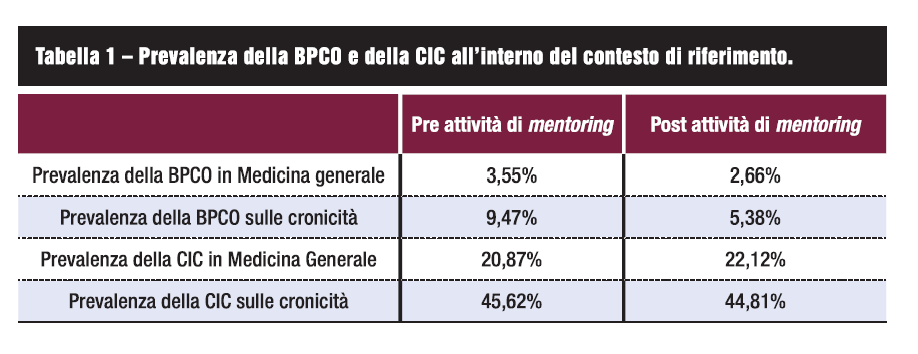

Nel quadro dei dati raccolti dal progetto Magritte Cronicità, l’analisi delle informazioni ha rilevato come la prevalenza della BPCO all’interno degli assistiti totali è passata dal 2021 al 2022 dal 3,55% al 2,66%, dimostrando una riduzione della sua incidenza (Tabella 4). Anche considerando la percentuale di utenti cronici affetti da BPCO, si osserva una riduzione del tasso di prevalenza, passando dal 9,47% al 5,38%. Circa il 20%-22% degli utenti presi in carico da parte dei MMG partecipanti al progetto Magritte Cronicità risulta essere affetto da CIC. Se si prende in considerazione il bacino di utenza affetto da patologie croniche, si riscontra un impatto della CIC pari mediamente al 44%-45%. Le differenze così riscontrate potrebbe trovare una giustificazione non solo dalla pubblicazione della nuova nota 99 AIFA che ha posto più attenzione per la prescrizione dei farmaci per la BPCO in base ai dati spirometrici per una migliore appropriatezza diagnostica/terapeutica, ma anche per la partecipazione al progetto stesso e per le attività di self audit svolte nel corso dell’estrazione di tali dati quantitativi.

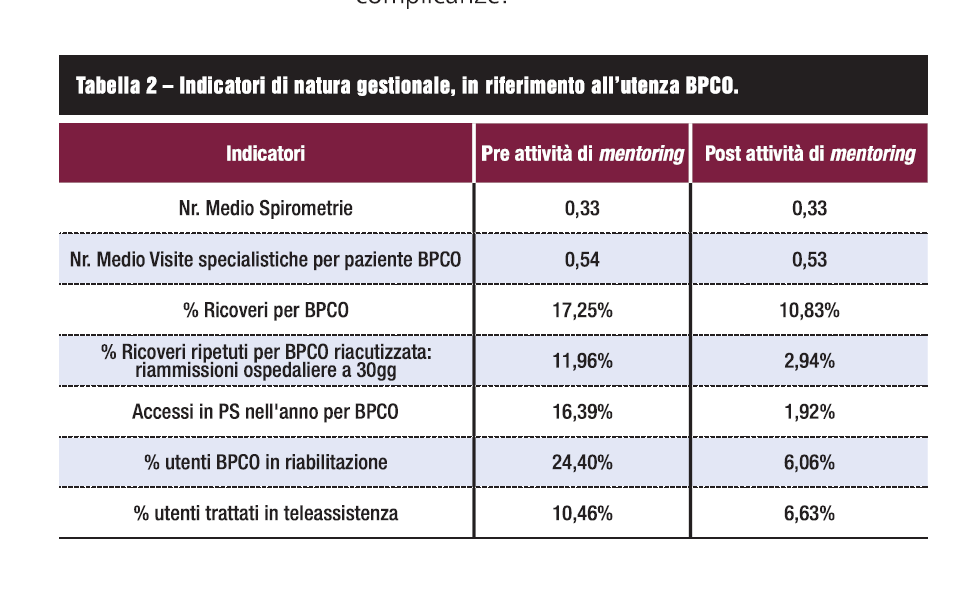

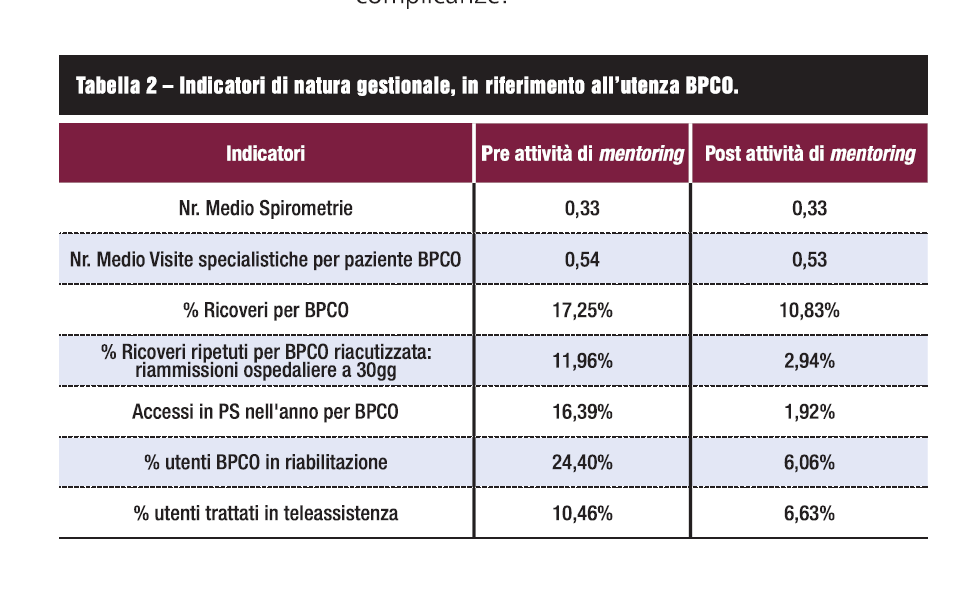

L’analisi della gestione dei pazienti affetti da BPCO (Tabella 5) dimostra che, prima dell’avvio dell’attività di mentoring, il 17,25% dei pazienti trattati dal MMG ha subito almeno un ricovero correlato alla complicanza della malattia. Inoltre, l’11,96% ha subito una riammissione in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione e il 16,39% ha avuto accesso al pronto soccorso.

D’altra parte, i dati raccolti dopo l’avvio del mentoring hanno mostrato una significativa riduzione sia nei ricoveri sia negli accessi al pronto soccorso.

In generale, si nota che per i pazienti affetti da BPCO, mediamente vengono erogate circa 0,33 spirometrie e circa 0,5 visite specialistiche. Questi dati suggeriscono la necessità di una gestione più integrata e rigorosa della patologia, per garantire un adeguato supporto ai pazienti e prevenire le complicanze. Importante è inoltre segnalare come non vi sia una standardizzazione circa il percorso riabilitativo erogato agli utenti BPCO, con una occorrenza che è passata, nel corso dei 12 mesi, da un 24,40% a un 6,06%. Si è registrata, inoltre, una diminuzione della percentuale di soggetti BPCO trattati in tele-assistenza, con una contrazione di circa il 50% (10,46% versus 6,63%). In riferimento a questo ultimo punto, ci si aspettava un trend in aumento di tale indicatore, considerando anche una maggiore attenzione all’utilizzo delle tecnologie. Tale pratica si nota non sia molto capillare nel setting della Medicina Generale.

L’osservazione che si è registrata riguardo la terapia erogata al paziente, e in particolare sulla necessità di ossigenoterapia, ha evidenziato che mediamente circa il 9% degli utenti BPCO richiede tale trattamento, e del 41,66% di questi, è trattato con ossigenoterapia domiciliare a lungo termine.

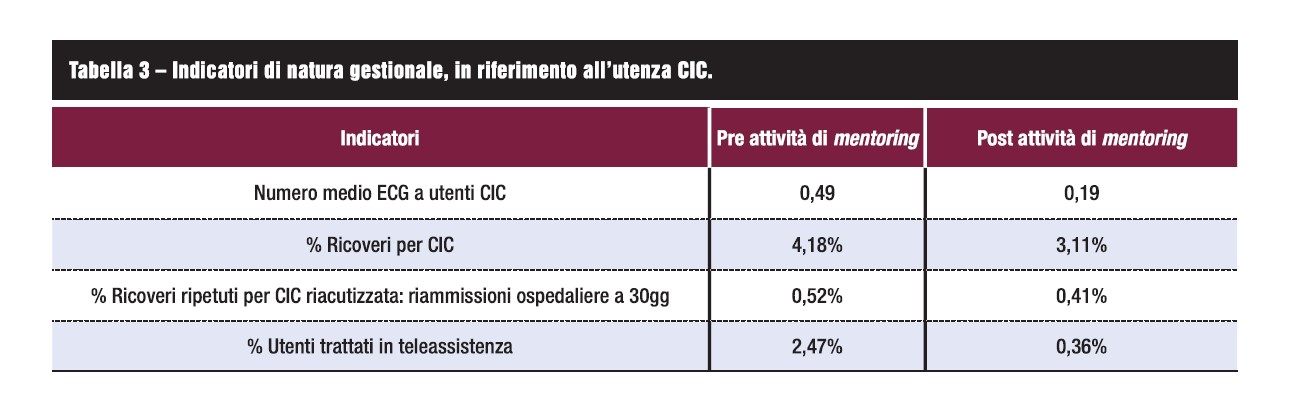

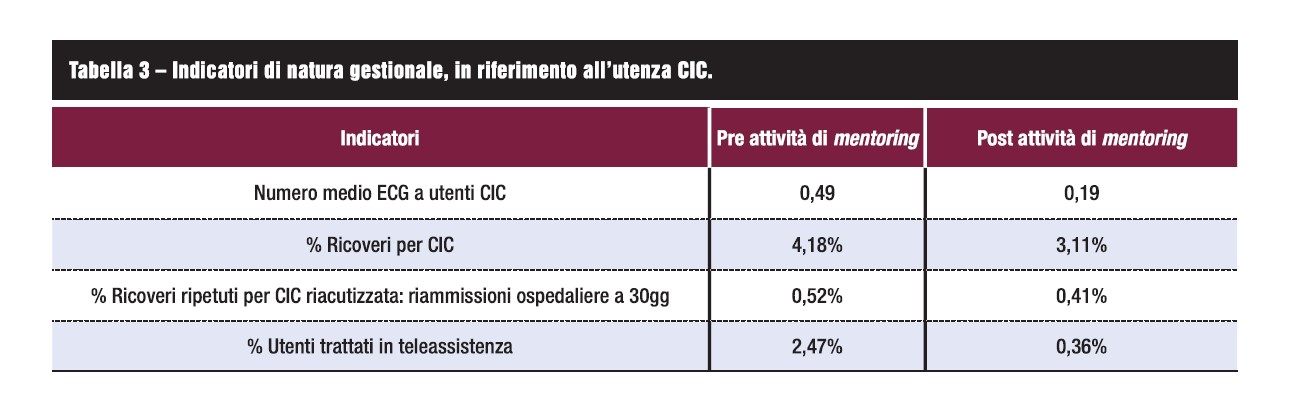

Per quanto concerne le modalità di gestione del paziente affetto da CIC (Tabella 6), è emerso come il numero medio di ECG erogato a singolo paziente si sia ridotto nel tempo, di circa il 31%, passando, in valore assoluto, da 0,49 ECG/paziente a 0,19 ECG/paziente. Si evince, inoltre, come la percentuale di utenti CIC con esperienza di episodio di ricovero si sia mantenuta costante nel tempo: il 3%/4% degli assistiti è stato ricoverato a causa di complicanza della patologia principale. Di questi, mediamente, lo 0,4%/0,5% ha avuto un ricovero ripetuto a 30 giorni dalla prima dimissione. Così come registrato per quanto concerne la BPCO, anche in questo setting patologico, residuale è la quota parte di utenti trattati in tele-assistenza. In riferimento a questo, è opportuno segnalare come ci sia stato un significativo decremento di tale modalità di gestione del paziente, passando da un 2,47% a uno 0,36%.

In riferimento alla terapia prevalentemente prescritta e assunta dagli assistiti con CIC, la più parte degli utenti venga trattato con betabloccanti, con un trend in aumento passato dal 45,15% al 64,23%. I MMG coinvolti hanno inoltre dichiarato che solo il 12% degli utenti viene trattato direttamente al domicilio.

In conclusione, nel corso dell’orizzonte temporale preso in considerazione, ogni MMG ha riscontrato un aumento nei propri utenti pari a 4,36 soggetti per quanto concerne la BPCO e pari a 26,93 soggetti per quanto concerne la CIC, e un tasso di mortalità correlato pari al 4% e all’1% per BPCO e CIC rispettivamente.

Prima di entrare nel merito della presa in carico di utenti con cardiopatia ischemica cronica (CIC) e broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), occorre definire il contesto di riferimento dell’analisi. Nel periodo in esame, è stata osservata un’elevata crescita nel numero medio di pazienti assistiti dal Medico di Medicina Generale (MMG), passando da una media di 1.260 individui a una media di 1.465, registrando un aumento del 16,21%. Il medesimo trend è stato confermato anche analizzando il numero medio di pazienti con patologie croniche trattate dal MMG, che ha subito un incremento del 52,93% in un orizzonte temporale di 12 mesi. Inoltre, è stato rilevato un cambiamento nel tasso di prevalenza delle malattie croniche tra i pazienti, passando dal 37,54% al 49,35%, il che indica che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è composto da una popolazione sempre più anziana e affetta da malattie croniche. Questi risultati sono coerenti con le più recenti statistiche ISTAT del 2022, che evidenziano un aumento della prevalenza delle malattie croniche tra la popolazione italiana, soprattutto nella fascia di età anziana.

Nel quadro dei dati raccolti dal progetto Magritte Cronicità, l’analisi delle informazioni ha rilevato come la prevalenza della BPCO all’interno degli assistiti totali è passata dal 2021 al 2022 dal 3,55% al 2,66%, dimostrando una riduzione della sua incidenza (Tabella 4). Anche considerando la percentuale di utenti cronici affetti da BPCO, si osserva una riduzione del tasso di prevalenza, passando dal 9,47% al 5,38%. Circa il 20%-22% degli utenti presi in carico da parte dei MMG partecipanti al progetto Magritte Cronicità risulta essere affetto da CIC. Se si prende in considerazione il bacino di utenza affetto da patologie croniche, si riscontra un impatto della CIC pari mediamente al 44%-45%. Le differenze così riscontrate potrebbe trovare una giustificazione non solo dalla pubblicazione della nuova nota 99 AIFA che ha posto più attenzione per la prescrizione dei farmaci per la BPCO in base ai dati spirometrici per una migliore appropriatezza diagnostica/terapeutica, ma anche per la partecipazione al progetto stesso e per le attività di self audit svolte nel corso dell’estrazione di tali dati quantitativi.

L’analisi della gestione dei pazienti affetti da BPCO (Tabella 5) dimostra che, prima dell’avvio dell’attività di mentoring, il 17,25% dei pazienti trattati dal MMG ha subito almeno un ricovero correlato alla complicanza della malattia. Inoltre, l’11,96% ha subito una riammissione in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione e il 16,39% ha avuto accesso al pronto soccorso.

D’altra parte, i dati raccolti dopo l’avvio del mentoring hanno mostrato una significativa riduzione sia nei ricoveri sia negli accessi al pronto soccorso.

In generale, si nota che per i pazienti affetti da BPCO, mediamente vengono erogate circa 0,33 spirometrie e circa 0,5 visite specialistiche. Questi dati suggeriscono la necessità di una gestione più integrata e rigorosa della patologia, per garantire un adeguato supporto ai pazienti e prevenire le complicanze. Importante è inoltre segnalare come non vi sia una standardizzazione circa il percorso riabilitativo erogato agli utenti BPCO, con una occorrenza che è passata, nel corso dei 12 mesi, da un 24,40% a un 6,06%. Si è registrata, inoltre, una diminuzione della percentuale di soggetti BPCO trattati in tele-assistenza, con una contrazione di circa il 50% (10,46% versus 6,63%). In riferimento a questo ultimo punto, ci si aspettava un trend in aumento di tale indicatore, considerando anche una maggiore attenzione all’utilizzo delle tecnologie. Tale pratica si nota non sia molto capillare nel setting della Medicina Generale.

L’osservazione che si è registrata riguardo la terapia erogata al paziente, e in particolare sulla necessità di ossigenoterapia, ha evidenziato che mediamente circa il 9% degli utenti BPCO richiede tale trattamento, e del 41,66% di questi, è trattato con ossigenoterapia domiciliare a lungo termine.

Per quanto concerne le modalità di gestione del paziente affetto da CIC (Tabella 6), è emerso come il numero medio di ECG erogato a singolo paziente si sia ridotto nel tempo, di circa il 31%, passando, in valore assoluto, da 0,49 ECG/paziente a 0,19 ECG/paziente. Si evince, inoltre, come la percentuale di utenti CIC con esperienza di episodio di ricovero si sia mantenuta costante nel tempo: il 3%/4% degli assistiti è stato ricoverato a causa di complicanza della patologia principale. Di questi, mediamente, lo 0,4%/0,5% ha avuto un ricovero ripetuto a 30 giorni dalla prima dimissione. Così come registrato per quanto concerne la BPCO, anche in questo setting patologico, residuale è la quota parte di utenti trattati in tele-assistenza. In riferimento a questo, è opportuno segnalare come ci sia stato un significativo decremento di tale modalità di gestione del paziente, passando da un 2,47% a uno 0,36%.

In riferimento alla terapia prevalentemente prescritta e assunta dagli assistiti con CIC, la più parte degli utenti venga trattato con betabloccanti, con un trend in aumento passato dal 45,15% al 64,23%. I MMG coinvolti hanno inoltre dichiarato che solo il 12% degli utenti viene trattato direttamente al domicilio.

In conclusione, nel corso dell’orizzonte temporale preso in considerazione, ogni MMG ha riscontrato un aumento nei propri utenti pari a 4,36 soggetti per quanto concerne la BPCO e pari a 26,93 soggetti per quanto concerne la CIC, e un tasso di mortalità correlato pari al 4% e all’1% per BPCO e CIC rispettivamente.

Conclusioni

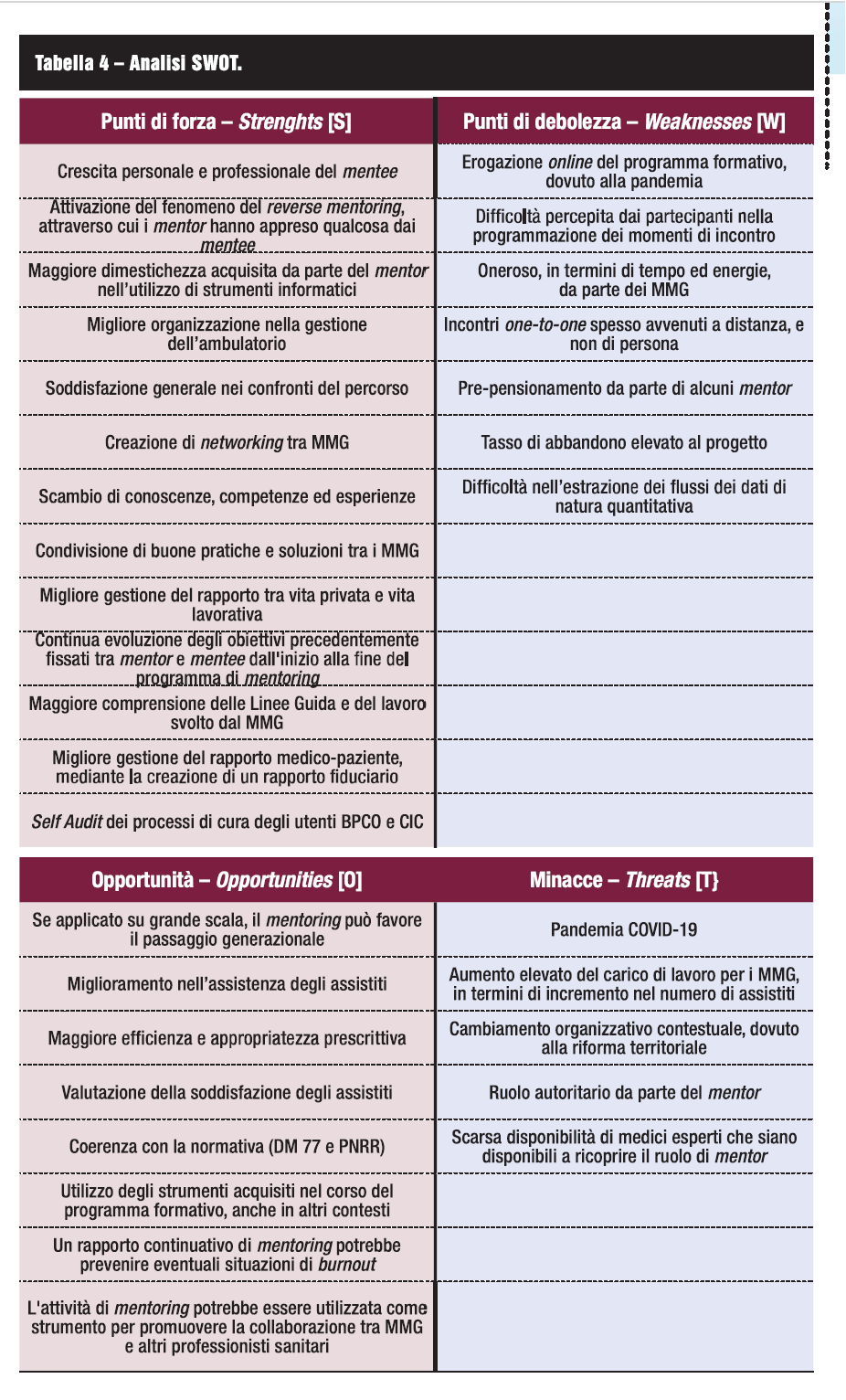

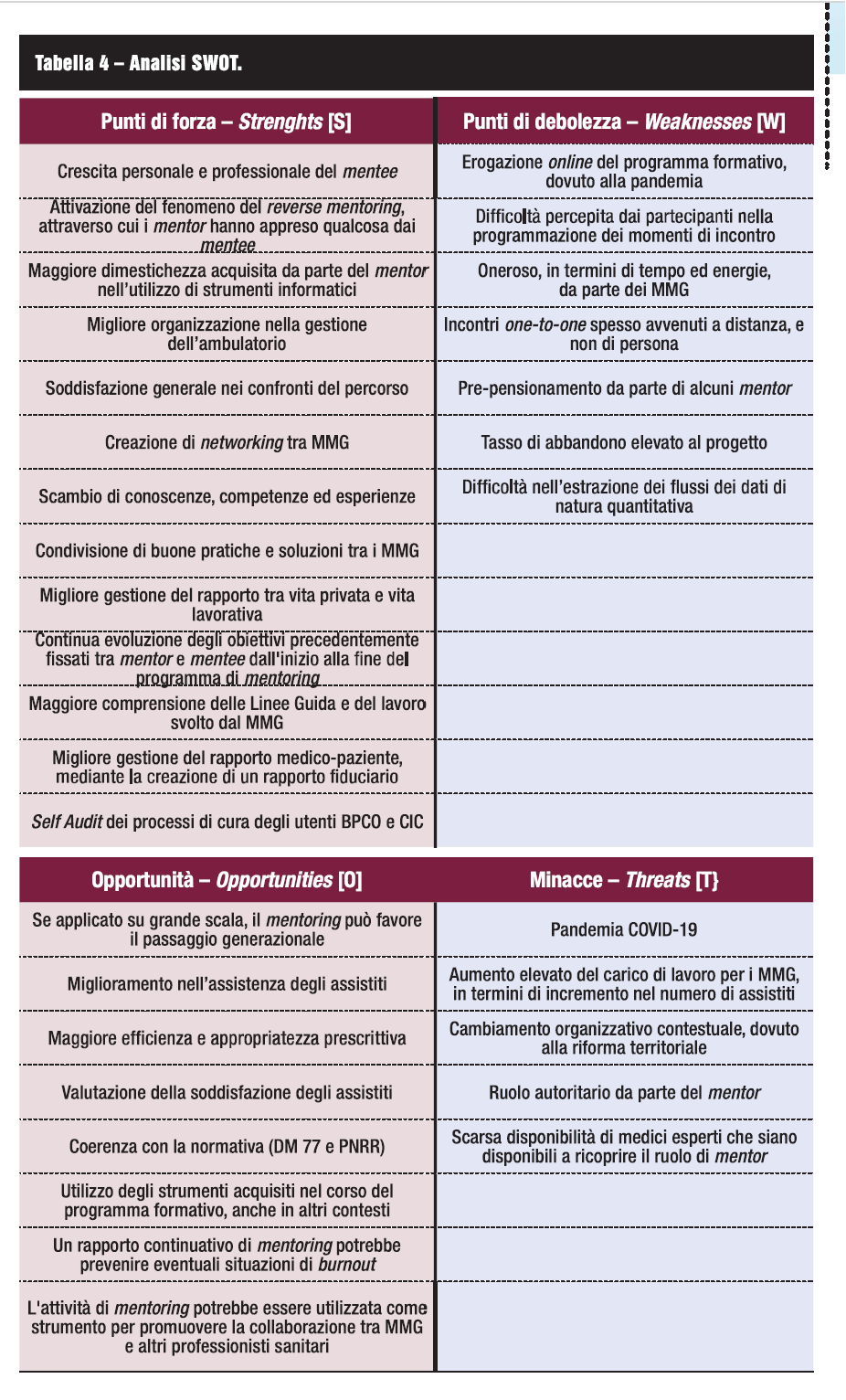

La metodologia del mentoring, applicata al progetto Magritte Cronicità, e basata sul rapporto one-to-one tra un mentor con esperienza e un mentee più giovane, è risultata essere uno strumento efficace per lo sviluppo e la crescita professionale dei medici. A corredo dell’attività condotta, si è cercato di sintetizzare, in forma tabellare (Tabella 7), tutte le risultanze emerse, descrivendo gli specifici impatti all’interno di quattro differenti dimensioni di interesse: gli aspetti di forza, che sono da consolidare rispetto alle opportunità generate da un percorso formativo di questa natura; i fattori di debolezza riscontrati, che invece devono essere meglio analizzati per evitare potenziali criticità; le minacce, che devono essere debitamente e più approfonditamente studiate al fine di poter garantire un processo di gestione e mitigazione degli eventuali rischi da tenere in considerazione.

È stata pertanto condotta un’analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, e Threats), così da identificare forze e debolezze interne di un sistema e opportunità e minacce esterne per informare/sostenere decisioni che possono indirizzare azioni future verso un obiettivo, all’interno del contesto delle cure primarie.

I principali punti di forza del progetto Magritte Cronicità, e in generale di una attività di mentoring, si sostanziano nel miglioramento, sia per i mentor sia per i mentee, delle attuali conoscenze e competenze. Infatti, da un lato, il mentoring fornisce un’opportunità unica per i MMG più giovani di lavorare a stretto contatto con medici esperti e di ricevere feedback e supporto in tempo reale, acquisendo pertanto nuove conoscenze e abilità, legate non tanto alle competenze cliniche, quanto alla gestione del rapporto con i pazienti e alle abilità comunicative. Dall’altro lato, è emersa l’importanza di supportare i MMG senior nell’adattamento al cambiamento attuale attraverso il reverse mentoring, che fornisce loro un’opportunità unica di confrontarsi con le conoscenze e le prospettive più attuali dei loro colleghi più giovani. Il mix tra mentoring tra pari e il reverse mentoring è una tecnica che ha dimostrato una grande efficacia nelle relazioni connotate da diversità (Clutterbuck, 2019). Il gap generazionale è un caso specifico.

L’adattamento a nuovi sistemi organizzativi è cruciale per mantenere alto il loro livello di servizio, a fronte di un aumento del massimale di pazienti in carico per ogni MMG, così che possano continuare a fornire cure di alta qualità. In questa ottica, il percorso Magritte Cronicità ha favorito la condivisione di buone pratiche e soluzioni tra i MMG, pur nelle loro diverse storie professionali. In questo senso, il mentoring fornisce un’opportunità unica ai MMG per imparare gli uni dagli altri. Ciò può aiutare a creare una cultura di condivisione e collaborazione tra i MMG che possono trarre vantaggio dalla reciproca esperienza. In accordo con il principio “leading with the heart” (Maccoby et al.,2013), i temi valoriali e la motivazione hanno fornito ai protagonisti di questa esperienza la possibilità di vedere le cose per come sono, di applicare una riflessione personale profonda, per poter ascoltare e dare risposte efficaci agli altri.

Tuttavia, l’emergere della pandemia Covid-19 ha avuto un impatto significativo sulle attività del progetto e sul coinvolgimento dei partecipanti. La pandemia ha difatti colpito sia l’ospedale sia il territorio: in tale contesto, i MMG sono stati coinvolti in prima persona nella lotta alla pandemia e hanno visto aumentare notevolmente il loro carico di lavoro. Questo, insieme ai provvedimenti normativi emanati dal governo, ha significato che molti MMG non sono stati in grado, perché oberati dal carico di lavoro, di partecipare al progetto Magritte Cronicità. Proprio per questo motivo, si è verificato un elevato tasso di abbandono del programma nel corso dei dodici mesi, con una percentuale di professionisti che sono riusciti a completare il percorso pari a 26%, in termini di MMG che hanno poi anche preso parte alla compilazione delle survey qualitative e quantitative del progetto. Inoltre, occorre considerare come una attività formativa di questa natura sia molto onerosa, in termine di tempo ed energie da parte dei MMG che vi partecipano, soprattutto alla luce del fatto che, come segnalato dai partecipanti, nell’ultimo anno si è riscontrato un incremento del 16% circa nel numero dei loro assistiti.

Sicuramente vi è una potenzialità per ampliare la portata di questa attività a un numero ancora maggiore di MMG. Inoltre, gli strumenti appresi durante il percorso potrebbero essere utilizzati trasversalmente anche in altri contesti: difatti, l’attività di mentoring potrebbe essere utilizzata come strumento per promuovere la collaborazione tra MMG e altri professionisti sanitari.

Sicuramente, per comprendere la bontà dell’attività di mentoring e per potere migliorare il processo stesso, sarebbe importante strutturare degli indicatori che possano valutare l’efficacia di questo percorso in termini di soddisfazione dei pazienti e qualità delle cure offerte. Il progetto Magritte Cronicità prevedeva, tra i suoi sfidanti obiettivi, anche l’identificazione delle ricadute dell’attività di mentoring sul percorso di presa in carico e cura dei pazienti affetti da CIC e Cronicità.

Benché l’analisi dei dati di natura quantitativa abbia rilevato un miglioramento nella gestione degli assistiti, non è stato però possibile definire una stretta correlazione tra l’attività di mentoring e l’attività clinica svolta dai MMG partecipanti al progetto. Nonostante questo, risultati simili sono stati osservati in altri studi sulla pratica del mentoring nella medicina generale. Ad esempio, uno studio condotto in Canada ha mostrato che l’attività di mentoring ha migliorato significativamente la capacità dei MMG di identificare e gestire le malattie croniche, portando a una riduzione dei ricoveri ospedalieri dei pazienti (Bélanger et al., 2018). Inoltre, un altro studio effettuato in Australia ha dimostrato che il mentoring ha portato ad una maggiore attenzione alla prevenzione delle malattie croniche, con una riduzione del numero di pazienti che richiedono cure ospedaliere non programmate (Tan et al., 2019).

Benché non ci sia dato sapere la correlazione tra quanto rilevato dall’analisi dei dati quantitativi e il percorso formativo condotto, sicuramente l’estrazione di tali informazioni cliniche ha permesso un self audit, dei processi di cura, che ha in parte modificato la pratica clinica portando ad una migliore performance nel post mentoring.

In conclusione, l’utilizzo di strumenti che favoriscono il passaggio generazionale, come condotto all’interno di questa attività, risulta essere di rilevanza strategica soprattutto alla luce del cambiamento organizzativo attuale, dettato dal DM 77 e dal PNRR, dove la figura dei MMG e dei servizi territoriali diviene sempre più centrale.

La metodologia del mentoring, applicata al progetto Magritte Cronicità, e basata sul rapporto one-to-one tra un mentor con esperienza e un mentee più giovane, è risultata essere uno strumento efficace per lo sviluppo e la crescita professionale dei medici. A corredo dell’attività condotta, si è cercato di sintetizzare, in forma tabellare (Tabella 7), tutte le risultanze emerse, descrivendo gli specifici impatti all’interno di quattro differenti dimensioni di interesse: gli aspetti di forza, che sono da consolidare rispetto alle opportunità generate da un percorso formativo di questa natura; i fattori di debolezza riscontrati, che invece devono essere meglio analizzati per evitare potenziali criticità; le minacce, che devono essere debitamente e più approfonditamente studiate al fine di poter garantire un processo di gestione e mitigazione degli eventuali rischi da tenere in considerazione.

È stata pertanto condotta un’analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, e Threats), così da identificare forze e debolezze interne di un sistema e opportunità e minacce esterne per informare/sostenere decisioni che possono indirizzare azioni future verso un obiettivo, all’interno del contesto delle cure primarie.

I principali punti di forza del progetto Magritte Cronicità, e in generale di una attività di mentoring, si sostanziano nel miglioramento, sia per i mentor sia per i mentee, delle attuali conoscenze e competenze. Infatti, da un lato, il mentoring fornisce un’opportunità unica per i MMG più giovani di lavorare a stretto contatto con medici esperti e di ricevere feedback e supporto in tempo reale, acquisendo pertanto nuove conoscenze e abilità, legate non tanto alle competenze cliniche, quanto alla gestione del rapporto con i pazienti e alle abilità comunicative. Dall’altro lato, è emersa l’importanza di supportare i MMG senior nell’adattamento al cambiamento attuale attraverso il reverse mentoring, che fornisce loro un’opportunità unica di confrontarsi con le conoscenze e le prospettive più attuali dei loro colleghi più giovani. Il mix tra mentoring tra pari e il reverse mentoring è una tecnica che ha dimostrato una grande efficacia nelle relazioni connotate da diversità (Clutterbuck, 2019). Il gap generazionale è un caso specifico.

L’adattamento a nuovi sistemi organizzativi è cruciale per mantenere alto il loro livello di servizio, a fronte di un aumento del massimale di pazienti in carico per ogni MMG, così che possano continuare a fornire cure di alta qualità. In questa ottica, il percorso Magritte Cronicità ha favorito la condivisione di buone pratiche e soluzioni tra i MMG, pur nelle loro diverse storie professionali. In questo senso, il mentoring fornisce un’opportunità unica ai MMG per imparare gli uni dagli altri. Ciò può aiutare a creare una cultura di condivisione e collaborazione tra i MMG che possono trarre vantaggio dalla reciproca esperienza. In accordo con il principio “leading with the heart” (Maccoby et al.,2013), i temi valoriali e la motivazione hanno fornito ai protagonisti di questa esperienza la possibilità di vedere le cose per come sono, di applicare una riflessione personale profonda, per poter ascoltare e dare risposte efficaci agli altri.

Tuttavia, l’emergere della pandemia Covid-19 ha avuto un impatto significativo sulle attività del progetto e sul coinvolgimento dei partecipanti. La pandemia ha difatti colpito sia l’ospedale sia il territorio: in tale contesto, i MMG sono stati coinvolti in prima persona nella lotta alla pandemia e hanno visto aumentare notevolmente il loro carico di lavoro. Questo, insieme ai provvedimenti normativi emanati dal governo, ha significato che molti MMG non sono stati in grado, perché oberati dal carico di lavoro, di partecipare al progetto Magritte Cronicità. Proprio per questo motivo, si è verificato un elevato tasso di abbandono del programma nel corso dei dodici mesi, con una percentuale di professionisti che sono riusciti a completare il percorso pari a 26%, in termini di MMG che hanno poi anche preso parte alla compilazione delle survey qualitative e quantitative del progetto. Inoltre, occorre considerare come una attività formativa di questa natura sia molto onerosa, in termine di tempo ed energie da parte dei MMG che vi partecipano, soprattutto alla luce del fatto che, come segnalato dai partecipanti, nell’ultimo anno si è riscontrato un incremento del 16% circa nel numero dei loro assistiti.

Sicuramente vi è una potenzialità per ampliare la portata di questa attività a un numero ancora maggiore di MMG. Inoltre, gli strumenti appresi durante il percorso potrebbero essere utilizzati trasversalmente anche in altri contesti: difatti, l’attività di mentoring potrebbe essere utilizzata come strumento per promuovere la collaborazione tra MMG e altri professionisti sanitari.

Sicuramente, per comprendere la bontà dell’attività di mentoring e per potere migliorare il processo stesso, sarebbe importante strutturare degli indicatori che possano valutare l’efficacia di questo percorso in termini di soddisfazione dei pazienti e qualità delle cure offerte. Il progetto Magritte Cronicità prevedeva, tra i suoi sfidanti obiettivi, anche l’identificazione delle ricadute dell’attività di mentoring sul percorso di presa in carico e cura dei pazienti affetti da CIC e Cronicità.

Benché l’analisi dei dati di natura quantitativa abbia rilevato un miglioramento nella gestione degli assistiti, non è stato però possibile definire una stretta correlazione tra l’attività di mentoring e l’attività clinica svolta dai MMG partecipanti al progetto. Nonostante questo, risultati simili sono stati osservati in altri studi sulla pratica del mentoring nella medicina generale. Ad esempio, uno studio condotto in Canada ha mostrato che l’attività di mentoring ha migliorato significativamente la capacità dei MMG di identificare e gestire le malattie croniche, portando a una riduzione dei ricoveri ospedalieri dei pazienti (Bélanger et al., 2018). Inoltre, un altro studio effettuato in Australia ha dimostrato che il mentoring ha portato ad una maggiore attenzione alla prevenzione delle malattie croniche, con una riduzione del numero di pazienti che richiedono cure ospedaliere non programmate (Tan et al., 2019).

Benché non ci sia dato sapere la correlazione tra quanto rilevato dall’analisi dei dati quantitativi e il percorso formativo condotto, sicuramente l’estrazione di tali informazioni cliniche ha permesso un self audit, dei processi di cura, che ha in parte modificato la pratica clinica portando ad una migliore performance nel post mentoring.

In conclusione, l’utilizzo di strumenti che favoriscono il passaggio generazionale, come condotto all’interno di questa attività, risulta essere di rilevanza strategica soprattutto alla luce del cambiamento organizzativo attuale, dettato dal DM 77 e dal PNRR, dove la figura dei MMG e dei servizi territoriali diviene sempre più centrale.

Bibliografia

1 Bélanger, É., Rodríguez, C., Groleau, D., & Lévesque, L. (2018). Evaluation of a continuing professional development program using a mixed-methods approach: A practice facilitation initiative for primary healthcare in Canada. BMC medical education, 18(1), 1-11 Clutterbuck, D. (2019) A ciascuno il suo Mentor. Franco Angeli Maccoby, M., Norman, C. L., Norman, C.J., Margolies, R. (2013). Transforming Health Care Leadership, Jossey Bass Ed. Tan, D. J. H., Teo, C. H., & Ngiam, N. J. (2019). A mentoring programme to improve general practitioner management of chronic diseases in Singapore: a qualitative study. BMJ open, 9(10), e031365.

1 Bélanger, É., Rodríguez, C., Groleau, D., & Lévesque, L. (2018). Evaluation of a continuing professional development program using a mixed-methods approach: A practice facilitation initiative for primary healthcare in Canada. BMC medical education, 18(1), 1-11 Clutterbuck, D. (2019) A ciascuno il suo Mentor. Franco Angeli Maccoby, M., Norman, C. L., Norman, C.J., Margolies, R. (2013). Transforming Health Care Leadership, Jossey Bass Ed. Tan, D. J. H., Teo, C. H., & Ngiam, N. J. (2019). A mentoring programme to improve general practitioner management of chronic diseases in Singapore: a qualitative study. BMJ open, 9(10), e031365.